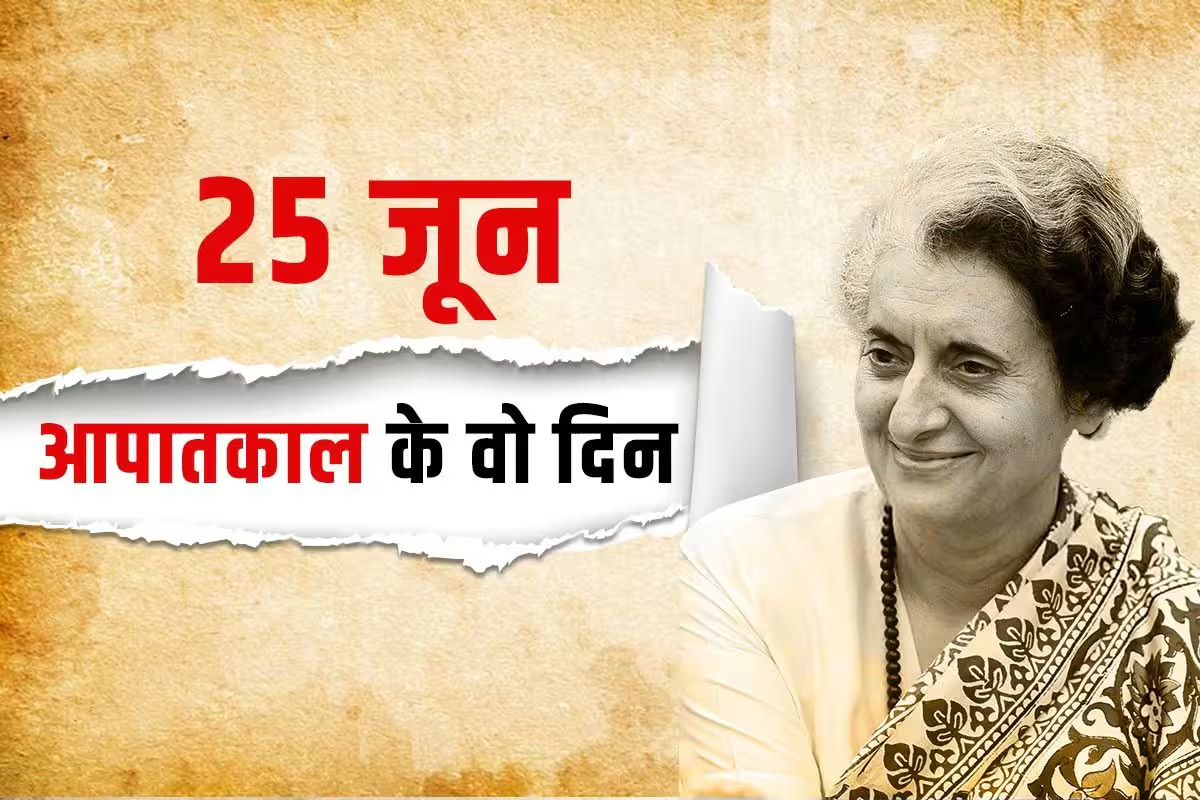

25 जून 1975 को भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा गया जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। यह निर्णय उस समय लिया गया जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनावी गड़बड़ी के चलते अयोग्य करार दिया था। इस फैसले से उत्पन्न संकट को टालने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवाई।

आपातकाल की अवधि (25 जून 1975 से 21 मार्च 1977) में संविधान के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, और जनता की आवाज़ दबा दी गई। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई जैसे अनेक बड़े नेता इस दौरान जेल में बंद रहे।

सरकार द्वारा ज़बरदस्ती नसबंदी अभियान चलाया गया, जिससे जनता में भारी असंतोष फैला। संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी के पुत्र थे, ने सत्ता में बिना संवैधानिक अधिकारों के हस्तक्षेप करना शुरू किया, जिससे तानाशाही प्रवृत्ति और अधिक बढ़ी।

आपातकाल का सबसे बड़ा प्रभाव भारत की लोकतांत्रिक भावना पर पड़ा। देश की जनता ने इसे एक चेतावनी के रूप में देखा कि लोकतंत्र की रक्षा करना केवल नेताओं का ही नहीं, बल्कि नागरिकों का भी कर्तव्य है।

मार्च 1977 में जब चुनाव हुए, तो जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को करारी शिकस्त दी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार एक गैर–कांग्रेसी सरकार बनी। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ था।

आपातकाल की यह घटना भारतीय राजनीति का स्थायी सबक बन गई, जो बताता है कि सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही और संविधान की सर्वोच्चता लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है।